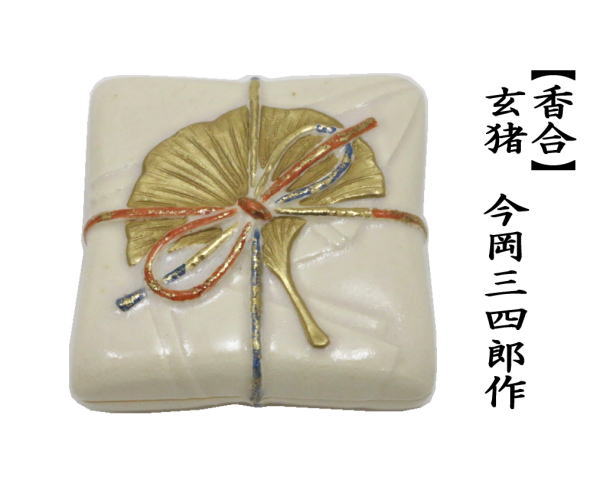

玄猪とは昔、炉開頃に宮中で亥の子餅を臣下に下され、それを包んだ物を

玄猪包みといいます。その形を香合にしました。

天皇陛下がこの行事の時、鼓形の臼と月の兎の持つ杵で餅つきの「つくつく」をします。

現在、京都の護王神社で宮中行事を神事として復活させています。・炉開(旧10月の亥の日)をする頃に使用します。

また、10月亥の日に炬燵をあけると火難を免れるといわれたので、茶家でもこの日を選んで炉を開ける向きが多かった。

そして、炉開きにぜんざいがふるまわれたようです。

陰暦の10月(註)は北斗七星が亥の方角に向うので亥月といいます。

陰暦10月の亥(い)の日また、その日に食べる餅。[季]は冬。

【今岡三四郎】今岡妙見の長男

1980年昭和55年 生まれ

1999年平成11年 京都市立銅駝美術工芸高校陶芸科卒

2001年平成13年 嵯峨美術短期大学陶芸科卒

2002年平成14年 京都府立陶工高等技術専門校成形科卒

●玄猪とは…昔、炉開頃に宮中で亥の子餅を臣下に下され、それを包んだ物を玄猪包みといいます。その形を香合にしました。

天皇陛下がこの行事の時、鼓形の臼と月の兎の持つ杵で餅つきの「つくつく」をします。

現在、京都の護王神社で宮中行事を神事として復活させています。

●炉開(旧10月の亥の日)をする頃に使用します。

また、10月亥の日に炬燵をあけると火難を免れるといわれたので、茶家でもこの日を選んで炉を開ける向きが多かった。

そして、炉開きにぜんざいがふるまわれたようです。

陰暦の10月(註)は北斗七星が亥の方角に向うので亥月といいます。

陰暦10月の亥(い)の日また、その日に食べる餅。[季]は冬。

----------

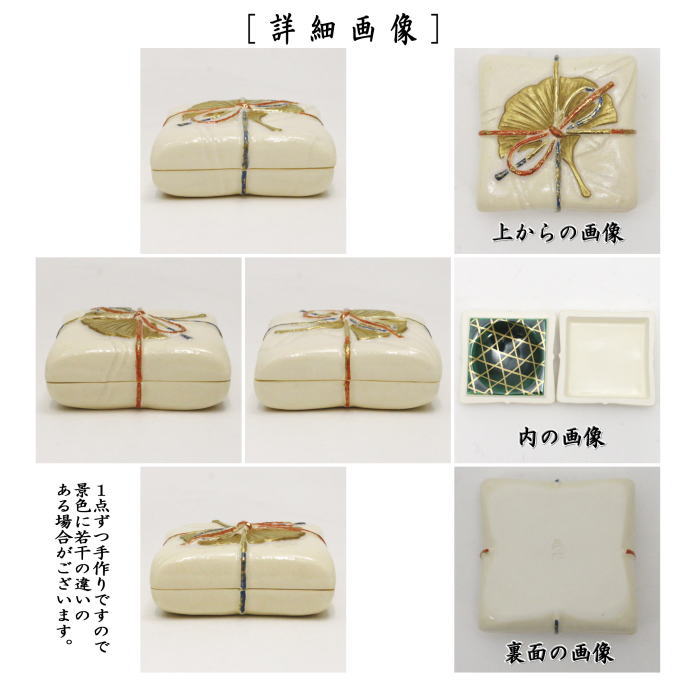

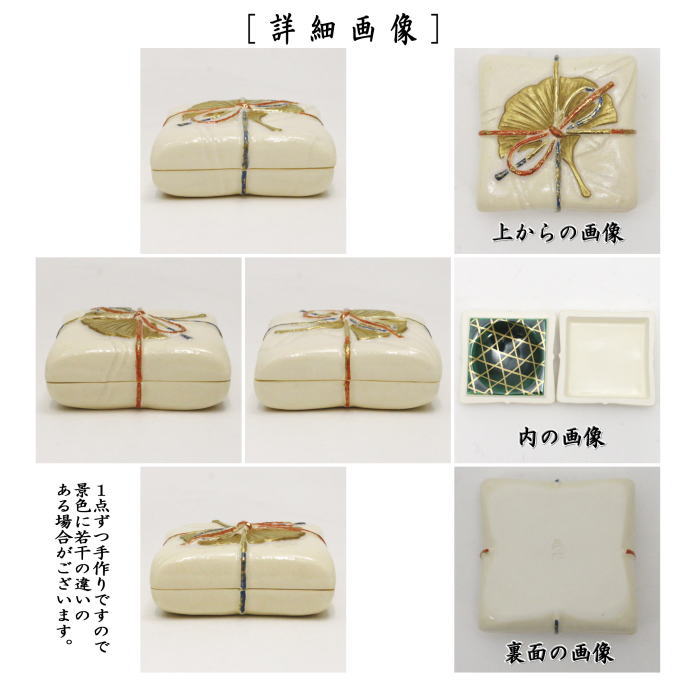

サイズ:約縦6.6×横6.6×高3cm

作者:今岡三四郎作

----------

今岡妙見の長男

昭和55年 生まれ

平成11年 京都市立銅駝美術工芸高校陶芸科卒

平成13年 嵯峨美術短期大学陶芸科卒

平成14年 京都府立陶工高等技術専門校成形科卒

----------

箱:木箱

備考:在庫ありの場合(注文日~3日以内の発送可能)